ISTOR BREIZH – Il y a 349 ans, le 18 avril 1675, éclate à Rennes une révolte qui prend vite la dimension d’une révolution. Les violences de rue sont le résultat de la décision de Paris de s’arroger le monopole de la lucrative vente du tabac afin de financer la guerre d’agression française contre les Pays-Bas.

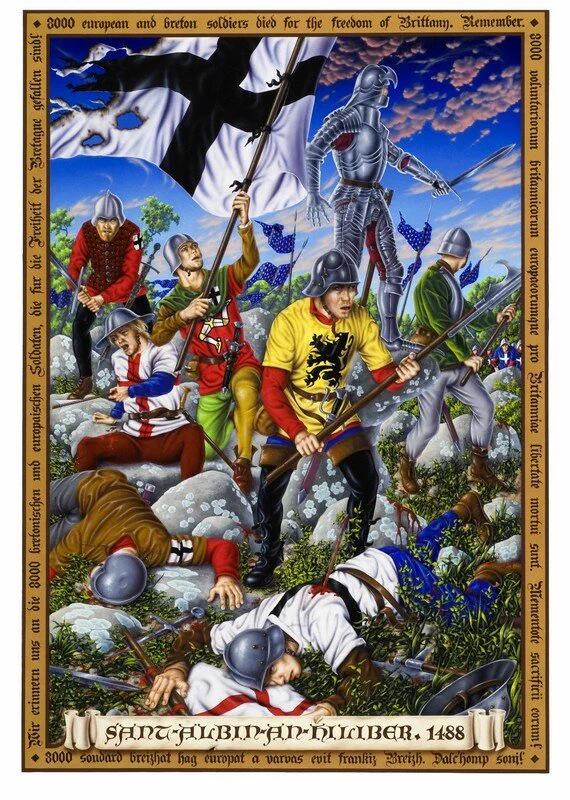

Quoique annexée illégalement en 1532 à la faveur d’un coup d’état orchestré à Gwened (Vannes) par François Ier, la Bretagne demeure consciente de sa nationalité. Ses institutions nationales, les État et le parlement de Bretagne, en sont les garantes. Les impôts et taxes en particulier relèvent de leur seule compétence, ce qui donne une dimension éminemment nationale au coup de force de Paris.

Très vite, la révolte devient une révolution lorsque les masses bretonnes s’organisent un peu partout dans le pays pour défier la monarchie française. Tous les représentants de la classe compradore sont attaqués.

Formulées dans différents textes, les revendications prennent une large dimension nationale et sociale, avec la dénonciation des abus des serviteurs de la monarchie française et l’exigence du respect des libertés bretonnes.

Le Code Breton, manifeste révolutionnaire, est rédigé par les Bretons insurgés à Notre-Dame de Kerminou en juin 1675

Le Pays Bigouden s’illustre dans le soulèvement, organisée en bloc insurgé, allant même jusqu’à Douarnenez et Konk Kerne (Concarneau). À Karaez (Carhaix), le chef breton Sebastian Ar Balp réunit 30,000 révolutionnaires et attaque le représentant du roi de France avant d’être malheureusement assassiné alors qu’il prépare l’extension de l’insurrection contre l’occupant français.

Le régime semi-colonial qui contrôle la Bretagne décide de réprimer ce soulèvement révolutionnaire par l’envoi de la force armée. Les Français, inquiets des efforts des patriotes bretons qui ont envoyé une ambassade auprès des Hollandais pour les aider à libérer la Bretagne de l’oppression française, hésitent sur la façon de réprimer le peuple breton.

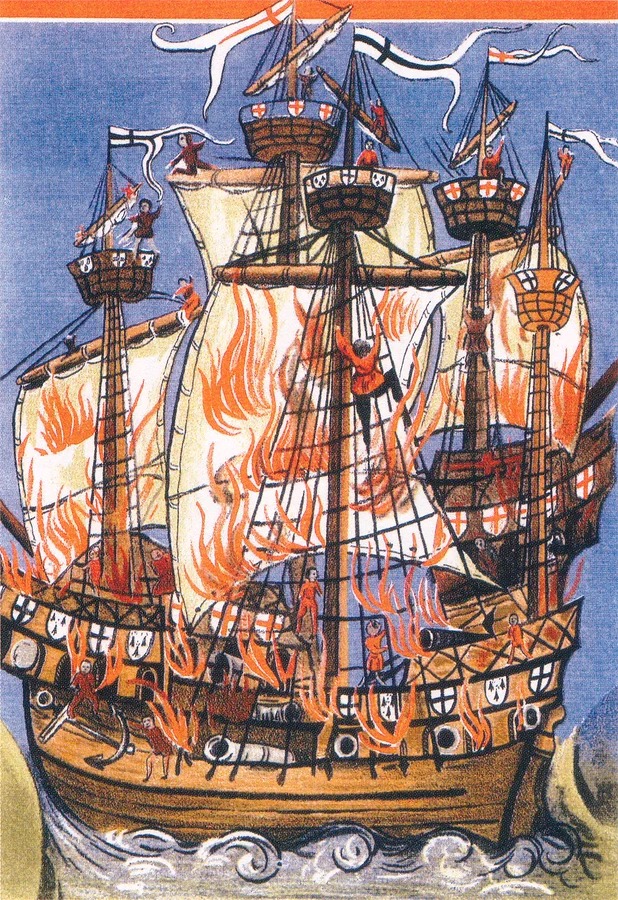

À leur arrivée, les troupes françaises multiplient les exactions, traquent les révolutionnaires bretons et soumettent les villages à la pointe du mouvement à d’humiliants châtiments collectifs. La destruction des clochers est restée une des marques de la sauvagerie française.

Les Français, assoiffés de destruction, soumettent les Bretons à la pleine répression, procédant à des exécutions publiques, tandis que Colbert, ministre du tyran Louis XIV, exige et obtient des États de Bretagne le paiement d’un tribut personnel en plus d’une large augmentation des impôts pour financer les guerres d’agression françaises. Les Bretons doivent également payer l’entretien des troupes françaises qui les répriment, 20,000 soudards au total, pour l’essentiel composés de violeurs et d’assassins venus de France.

La révolution des Bonnets Rouges demeure encore aujourd’hui l’exemple du caractère indissociable du nationalisme et de la lutte sociale, du soulèvement d’une nation contre l’étranger qui l’opprime par la force et le racket. Sans conscience nationale, les Bretons insurgés n’auraient pas articulé le soulèvement révolutionnaire avec les droits de la Bretagne que l’annexion française n’avait pas pu abolir, droits nationaux auxquels les révolutionnaires ajoutent ceux du peuple breton face à la classe coloniale qui l’exploite pour le compte de la monarchie française.

Aujourd’hui encore, cette dialectique reste intacte. La classe politique compradore, chargée d’administrer la Bretagne pour le compte de l’État français, se dresse contre l’émancipation nationale et sociale du peuple breton, consciente du fait que le statu quo colonial assuré par la bourgeoisie française garantit sa position. Là aussi, c’est bien la fin du pillage fiscal de la patrie par l’occupant étranger qui est au coeur du combat pour l’indépendance de la Bretagne et de son peuple. La lutte pour la liberté nationale de la Bretagne implique plus que jamais la fin de la levée de l’impôt en Bretagne par l’État français, prérogative exclusive de la nation bretonne et de son état.

Gloire à nos éminents prédécesseurs !

Bretagne libre, sociale et nationale !

Ewen Broc’han